Get ready to go out with a book

BlogとInstagramで不定期連載しているシリーズ「文庫本を連れて」のスピンオフ企画。喫茶探訪などのお出かけのおともにおすすめの文庫本を紹介します。

TROPE店主が大切にしている本の中から、今あらためて読みたい6冊をピックアップしました。小説やエッセイ、書簡集、漫画など。ブックカバーとのコーディネートもお楽しみいただけたら嬉しいです。

(Photo & Text : Kanako Takeuchi)

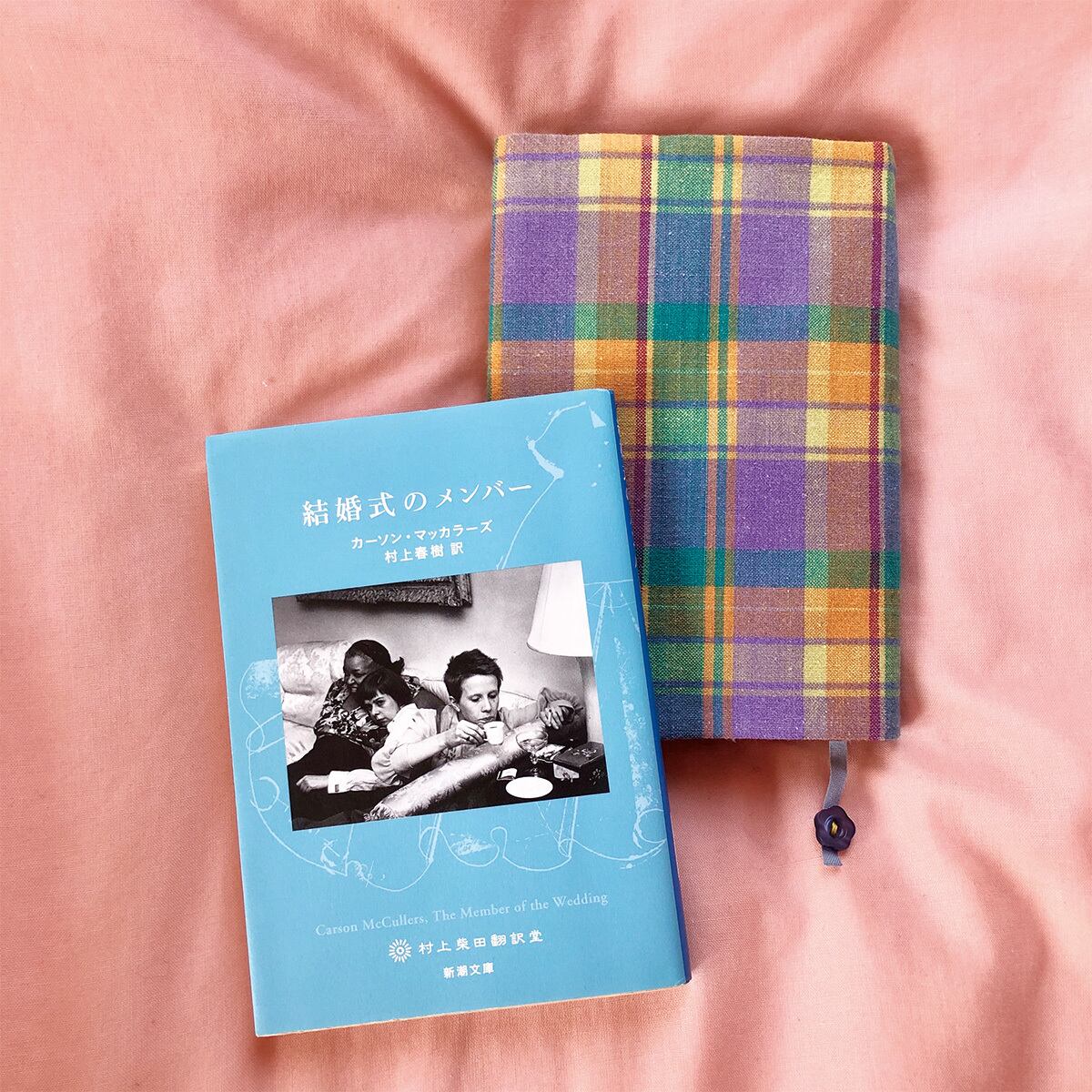

新潮文庫「結婚式のメンバー」

カーソン・マッカラーズ/村上春樹 訳

思春期と呼ばれる季節はわたしにとって、とても長く、苦しいものだった。心と体は常にバラバラ。どこへ行っても居場所をつくれず、いつもさびしかったけれど、さびしさを認めることもできないほど自分というものを見失っていた。

実を言うとその感覚は大人になった今でもわたしの中に息づいていて、時おり傷だらけの少女がひょっこり現れてすっとんきょうなことをしてみたり、わけもなく泣きたくなることがある。その度に立ち止まって、複雑に絡まった糸を少しずつ解いていくような作業が自分には必要だと感じている。

そんなわたしが少しずつ過去の自分を俯瞰できるようなり、苦い思い出も大切にしたいと思えるようになったのは、本や映画や音楽を通して、気の触れた季節をくぐり抜けてきたのは自分だけではないのだと気がつくことができたから。

カーソン・マッカラーズによる半ば自伝的なこの小説は、12歳の少女を主人公にした「緑色をした気の触れた夏」の物語。身の置き場がみつからないまま、あちらの戸口からこちらの戸口へとさまよう日々。見知らぬ言葉たちを口にすることができない苦しさ。そのせいで自分がドアの枠に頭をぶっつけたり、うんうん唸っているみたいになること。情緒不安定な思春期の孤独を知っている人には、特別な一冊になるかもしれません。

長すぎた夏が過ぎ去ったあとに読むと、気の触れた季節がぐっと愛おしく感じられる気がする。

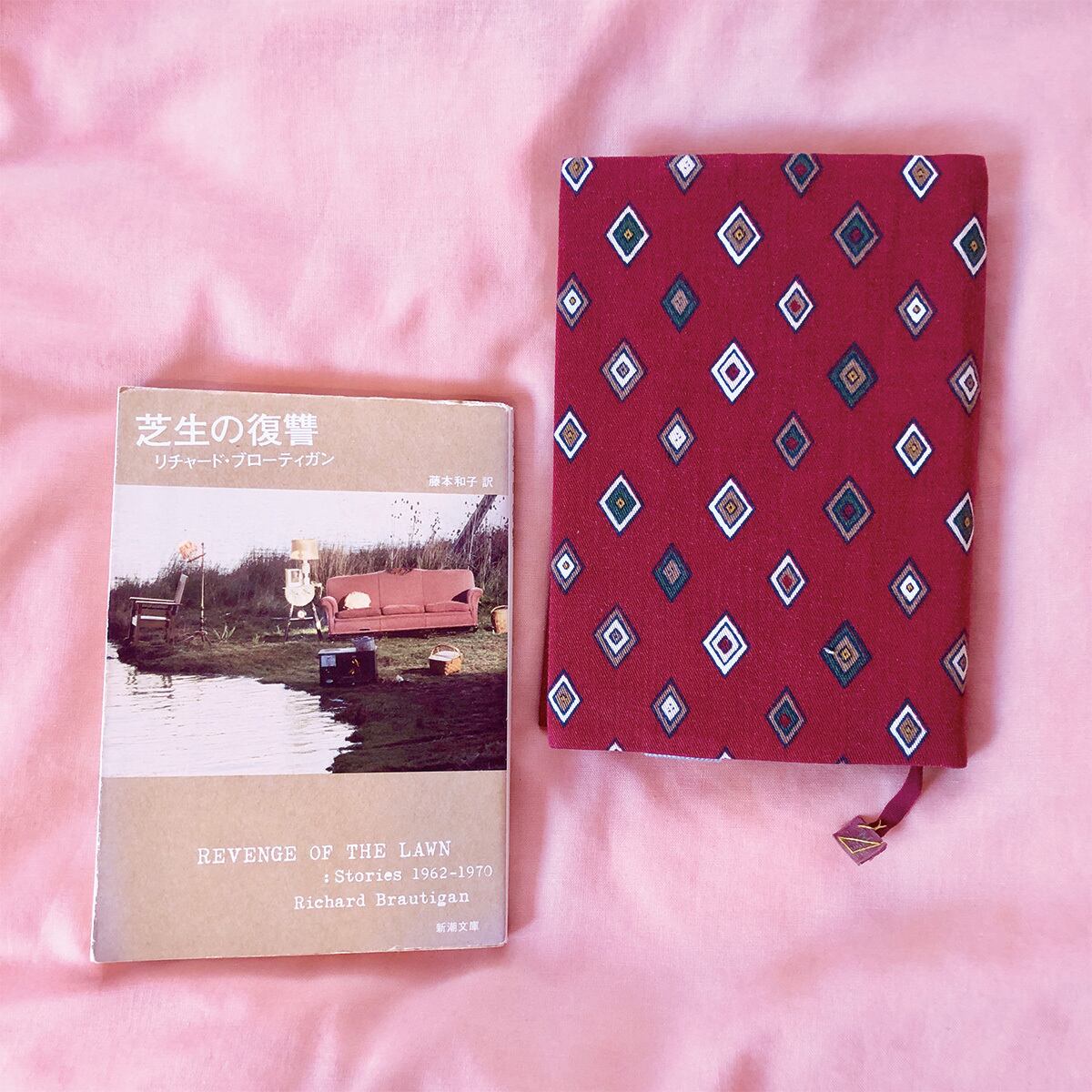

新潮文庫「芝生の逆襲」

リチャード・ブローティガン/藤本和子 訳

好きな人にはきっとおなじみのブローティガン作品。翻訳者の藤本和子さんによる評伝「リチャード・ブローティガン 」が10月に文庫化されたタイミングでこちらを読み返した方も多いのではないでしょうか?

ブローティガンの小説の中でもとりわけ自伝的要素が強いと言われるこの本は、物語、スケッチ、寓話など、形式も文体も様々な62篇の短編集。全篇を通して作者自身の孤独感や哀しみ、喜びや可笑しみが生き生きと感じられて心を揺さぶられる。

例えば表題作の「芝生の逆襲」。鉄道員のオーバーオールを着て酒の密造をする祖母、 背が低くて地面に近いからという理由で芝生が自分に予知能力を与えてくれるだろうと謎めいた考えを抱いた祖父、 庭が生きものででもあるかのようにそれに向かって悪態をつくジャック、 ジャックに復讐する芝生、 不運な事故により羽毛を全部抜かれてしまった鵞鳥たち。 と、登場人物を並べてみただけでも、泣けるほど滑稽で愛おしい。

読み返すたびに新鮮な驚きと感嘆のため息が漏れる、個人的には無人島に連れて行きたい文庫本殿堂入りの一冊。巻末の訳者あとがきと、岸本佐知子さんによる解説にもぐっときます。 文庫版「リチャード・ブローティガン 」とあわせてぜひ。

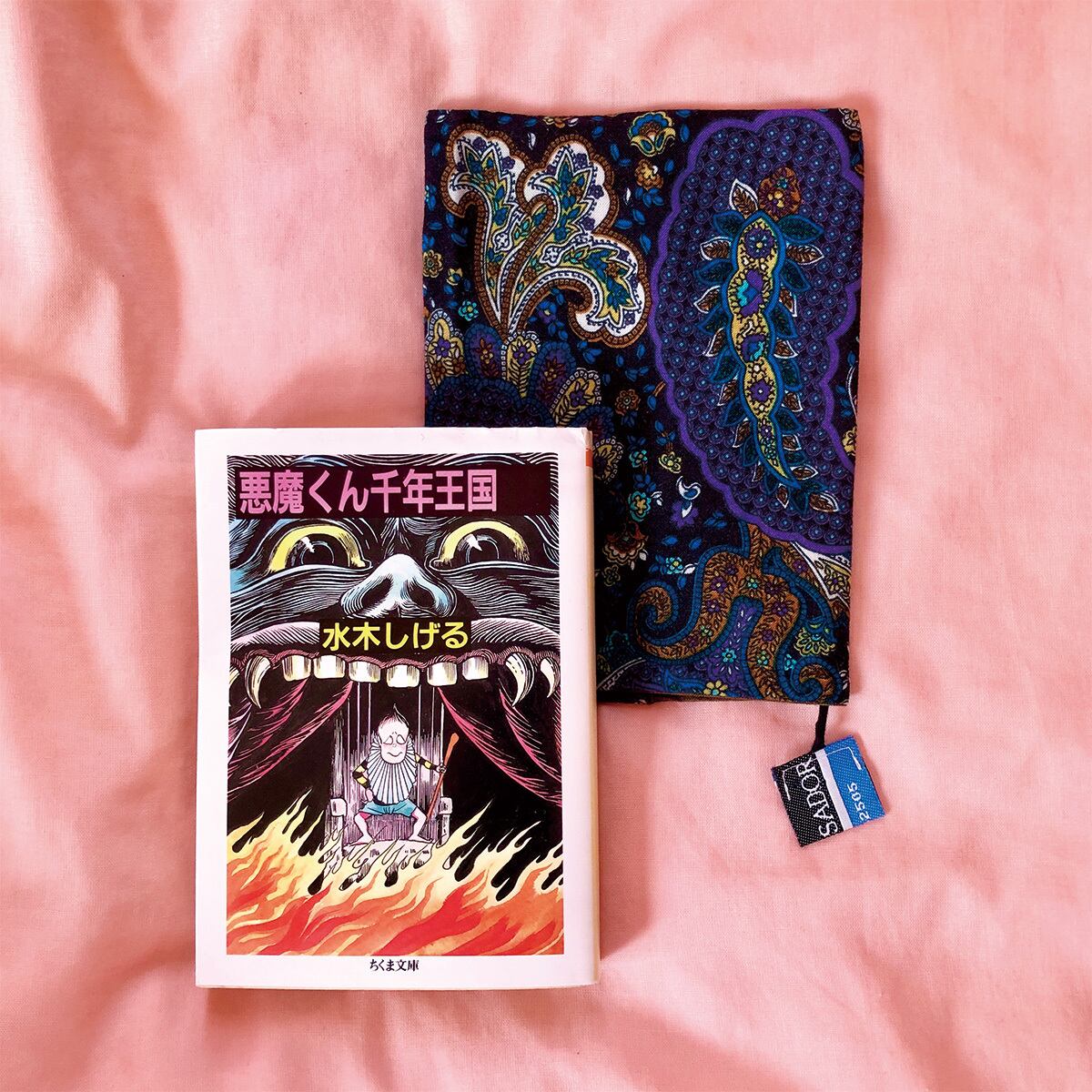

ちくま文庫「悪魔くん 千年王国」

水木しげる

人類がかつて生み出したことがない頭脳を持つ精神的異能児、松下一郎a.k.a.悪魔くんが、戦争や貧富の差のない人類のユートピアを実現すべく、愉快な仲間たちとともに壮大な闘いを繰りひろげる物語。

人間の欲深さを痛烈に批判しながら、人間への大きな愛に溢れた大名作!

「考えてみれば 人間は 国境から 生まれたものではないんだ 」

「人間は地球人なんだ」

(本文より)

今こそ世界には悪魔くんが必要かもしれない。

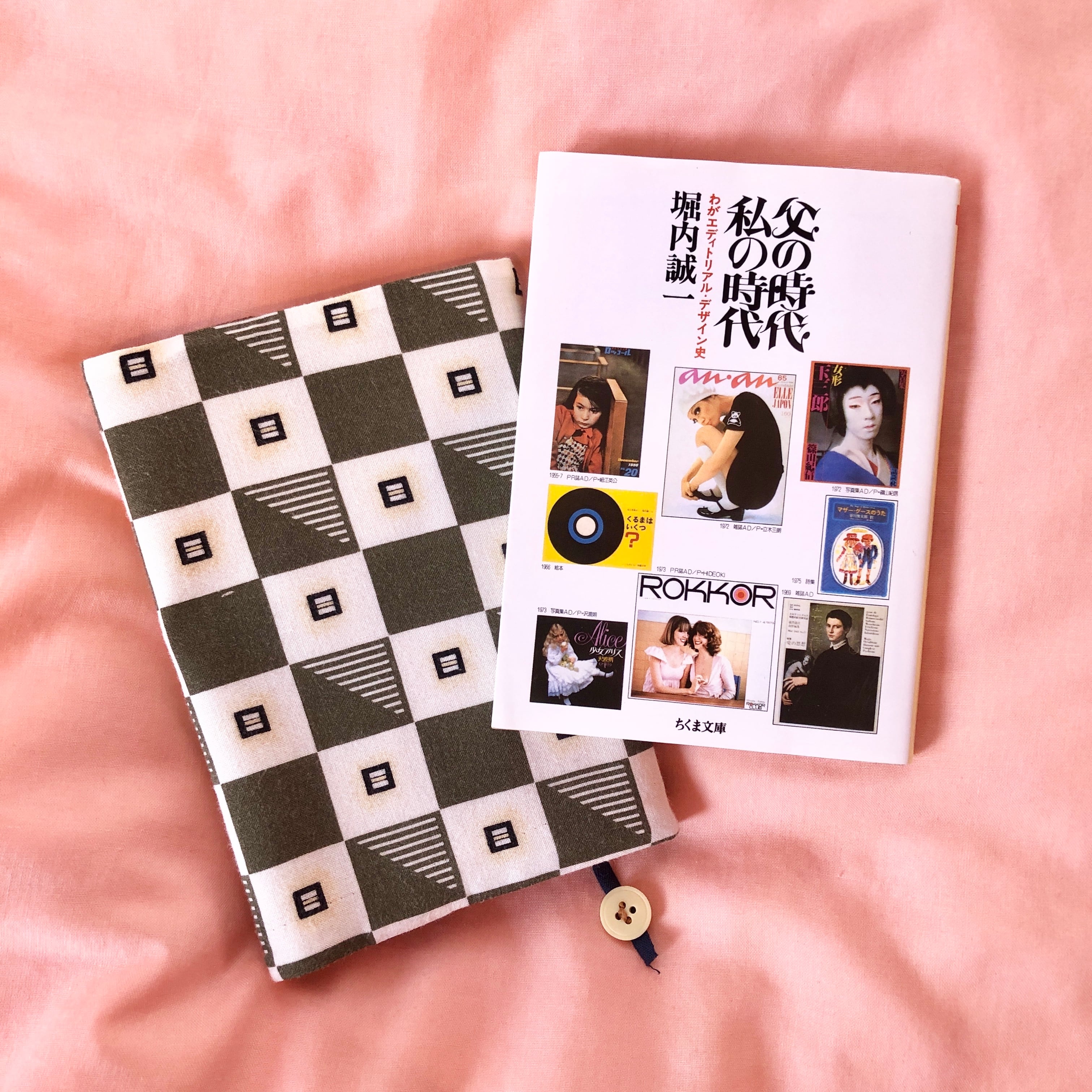

ちくま文庫「父の時代・私の時代 ―わがエディトリアル・デザイン史」

堀内誠一

子供のころ好きだった絵本の作者と、母が大事そうに保管していた70年代のアンアンのADと、オリーブやポパイのロゴをデザインをした人が同一人物だということに気がついたのは、けっこう大人になってからのこと。その仕事の多彩さに感服するのと同時に、自分は無意識のうちに堀内誠一という人物からはかり知れない影響を受けていたのだと驚いた。

堀内誠一さんによる唯一の自叙伝と言われるこの本を読むと、あの魔法のような仕事の数々がどのような背景の中から生まれたものなのかを知ることができる。

なかでも戦後の混乱のなか家族の生活を支えるために14歳という若さで伊勢丹宣伝課に入社し、労働の傍ら寸暇を惜しんで絵を描き、本を読み、音楽を聴いていた会社員時代のエピソードには胸を熱くせずにはいられない。

芸術への情熱と、世界を楽しみ尽くしたいという好奇心、そして世界から受け取ったものを次の世代に渡したいというホスピタリティ。堀内誠一さんと自分の仕事ぶりを比べたらとても足もとにも及ばないけれど、堀内さんのようなモチベーションの高さで世界を見つめていたい。

新潮文庫「母の恋文」

谷川 徹三, 谷川 多喜子 /谷川俊太郎篇

詩人の谷川俊太郎さんが、高名な哲学者だった父・徹三さんと、そのかげに隠れるようにして一生を終えた母・たき子さんの若き日の往復書簡をまとめた一冊。

以前、仕事帰りの電車の中でこの本を読んだとき、たき子さんのおおらか且つ切実な言葉たちに胸を打たれて目が離せなくなり、だいぶ遠くまで電車を乗り過ごした。我にかえると見慣れない景色が広がっていた、稀有な読書体験。

愛とか幸福、そして家族とは、一体なんなんだろう…?この本を読むとそんなことをあらためて考えさせられて、わたしは途方にくれてしまう。ただ、両親がのこした手紙を唯一無二の、それでいて普遍的な読みものとして昇華させた息子の気持ちには、まぎれもない愛を感じる。

河出文庫「家と庭と犬とねこ」

石井桃子

作家や翻訳家として日本の児童文学に大きな影響をもたらした石井桃子さんが、一人の女性として日常の小さな体験をユーモラスに綴った随筆集。

夜中に胸の上に座り込んでじっと見つめてくる飼い猫のキヌのことを「イノウエキヌ子さん」と呼ぶエピソードが可愛くて泣けます。

著者の他者との独特な距離の取り方にも注目したい。

「自分はひとりぼっちでいるほうが、いい人間になれる」と、自分の歩みを大切にする姿勢に、わたしはとても勇気づけられるのです。